Am Anfang jeder Geschichte steckt die Neugier. Das spürte ich bereits als Kind, als ich mit meinem großen Bruder eine Detektei gründete. Sie befand sich auf dem Dachboden des Schuppens in unserem Garten. Eine steile Leiter führte hinauf in unser Reich, das mit braunem Teppich ausgelegt war. In der hintersten Ecke stand ein grüner Sessel vor einem Kinderschreibtisch. Darauf lagen unsere Rechercheunterlagen, eine Lupe, ein Feuerzeug (um Geheimtinte sichtbar zu machen), mehrere Bleistifte und Schreibpapier. Ich weiß noch, wie es dort roch und wie viele Spinnenweben in den Ecken hingen. Doch ich liebte dieses kleine Reich, unseren Rückzugsort. Dennoch war uns die Recherche in der Dachkammer allein bald zu langweilig. Wir wollten hinaus ins Leben und fingen an, die Nachbarn, die wir besonders mochten, zu beobachten. Allerdings – auch das spürte ich bald – taugte ich nicht viel als Spitzel. Denn lieber als die Leute da draußen bloß zu beobachten, wollte ich mit ihnen reden und hören, was sie zu erzählen hatten. Das ist bis heute geblieben: Die Neugier auf das, was Menschen antreibt. Herauszufinden, was ihnen wichtig ist und warum sie tun, was sie tun. Jemanden vor sich zu haben, der einem Fragen stellt, löst bei vielen sogar ganz neue Gedanken aus. Das erinnert ein wenig an Bertolt Brecht, der einmal sagte: »Jeder möge sein eigener Geschichtsschreiber sein, dann wird er sorgfältiger und anspruchsvoller leben.«

Alle Artikel in Uncategorized

Die Schönheit des Gebrochenen

Manchmal liebt man das, was kaputt gegangen ist, umso mehr. Mitunter, weil man erst durch den Bruch verstanden hat, was es einem bedeutete. Dann verwendet man viel Mühe darauf, es wieder zusammen zu setzen, zu reparieren, wiederaufzubauen. Behutsam und aufmerksam. Manchmal lernt man die Dinge (und Menschen) auf diese Weise erst wirklich kennen. Und sieht, auch wenn sie nun ein paar Blessuren tragen, ihre Schönheit nicht minder, im Gegenteil. Es ist ja nicht die Perfektion, die wir lieben, an ihr prallen wir doch in Wirklichkeit ab. Es sind die Beziehungen, die wir zu den Dingen und Menschen haben und pflegen, die uns durch die Zeit begleiten, die gemeinsamen Erinnerungen, die uns verbinden – in feinen Fäden, die reißen können, aber auch immer wieder neu gesponnen werden. Wenn wir es wollen.

„There is a crack in everything, that’s how the light goes in.” Leonard Cohen

Geduld

Den Faden aufrollen. Oft weiß ich zu Beginn eines Textes noch nicht genau, wie er enden wird. Oft ist es, als führte er ein Eigenleben. Deshalb geht es beim Schreiben weniger darum, den gehörten Geschichten Strukturen aufzuzwingen, als vielmehr, ihnen immer wieder zuzuhören. Zu beobachten, wohin sie sich bewegen wollen, zu horchen, was sie wirklich zu sagen haben.

Man ist in diesen Momenten weniger Schreiber, als vielmehr so etwas, wie ein Freund, der der Geschichte so lange zur Seite steht, bis sie endlich die richtige Worte, die wichtigsten Inhalte, den richtigen Ton getroffen hat.

Geschichten, sagt Stephen King, sind wie Fossilien. Man muss sie freilegen, wie ein Archäologe. Und je feiner die Werkzeuge sind, die man dafür hat, desto filigraner werden die Werke.

Schätze

Geheimnisse. Wie viel sollte man von sich preisgeben? Ich glaube so viel, dass andere einen verstehen, sich Bänder knüpfen können, man einander vertraut. Aber nicht unbedingt alles. Damit der Schatz beschützt bleibt, den man in sich trägt. Damit er noch genügend Raum hat, sich zu entfalten.

Ein norwegischer Schriftsteller, den ich sehr schätze, Lars Saabye Christensen, erzählte mir einmal, dass ihm Leser auf der Straße in Oslo manchmal Fragen zu den Hauptfiguren seiner Romane stellen – und er sie nicht beantwortet. »Ich möchte, dass ein Roman Geheimnisse hat«, sagt er ihnen dann. »Aber wenn Sie sehr aufmerksam lesen, werden Sie die Antworten finden.«

Als Schriftsteller sei es seine Verantwortung, auf seine Geschichten aufzupassen, sagt Christensen, und auch, dass nur ein einziger Satz einen Roman ruinieren könne. Für Geschichten gilt, was für Pakete gilt, in denen etwas sehr Wertvolles transportiert wird: Achtung, zerbrechlich! Man sollte sorgsam mit ihnen umgehen.

Detektieren

Worte. Worte schaffen Welten. Worte sind Handlungen. Wir hören es überall – wenn Eltern zu ihren Kindern sprechen, Lehrer zu Schülern, Liebende zueinander, Feinde übereinander. Wir hören es auch an Wortschöpfungen – an bereichernden wie »Gedankenpalast« oder verstörenden wie »Asyltourismus«.

Worte jedenfalls tun etwas. Sie sind nicht harmlos. Sie bleiben nicht ohne Folgen. Und so dachte ich kürzlich über das Wort »detektieren« nach.

Detektieren heißt erkennen, feststellen, anzeigen, registrieren. Es bedeutet, etwas auf ein Ziel hin zu untersuchen. Synonyme für detektieren sind erkunden, aufklären, einer Sache auf den Grund gehen. Mir gefällt das Wort. Bevor ich die Detektei gegründet habe, habe ich es noch nie verwendet.

Aber langsam ahne ich, warum ich es mag. Ich detektiere, um mir neue Räume zu schaffen. Um Dinge zu verstehen. Und um mir meine eigene Welt ein bisschen größer zu machen. Nicht kleiner. Sondern größer und weiter.

Bitte einsteigen

Spiel. »Der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt.«

Friedrich Schiller

Geschichten zu erzählen, bedeutet zu spielen. Mit Erinnerungen, mit Gefühlen, mit Gedanken. Zu spielen bedeutet, sich auf die Suche zu begeben, selber zu denken, seine eigene Persönlichkeit und die anderer kennenzulernen – zu verstehen und zu schätzen. Zu spielen bedeutet, frei zu sein und neue Welten zu entdecken. Warum spielen wir nicht viel, viel mehr?

Flugsimulatoren

Geschichten. Der amerikanische Literaturwissenschaftler Jonathan Gottschall zitiert in seinem Buch »The story telling animal« den kanadischen Romanautoren und Psychologen Keith Oatley für den Geschichten das sind, was Flugsimulatoren für Piloten sind. Anhand von Geschichten, so Oatley, können wir uns auf sichere Weise auf die großen Herausforderungen in unseren eigenen Leben vorbereiten. An ihnen können wir üben, unsere Fähigkeiten und unsere Aufmerksamkeit schärfen. Damit wir, wenn es so weit ist, wenn wir uns selbst durch schwierige Situationen navigieren müssen, besser wissen, was zu tun ist.

Gottschall erwähnt in seinem Buch auch eine Studie, die besagt, dass Menschen, je mehr Literatur sie lesen, umso bessere soziale Fähigkeiten aufweisen, dass sie etwa empathischer sind.

Das verwundert kaum. Schließlich geben Geschichten uns die Möglichkeit, uns in andere hinein zu versetzen und somit auch unsere eigenen inneren Räume zu erweitern. Ich glaube, dass es deshalb so wichtig ist, dass wir uns Geschichten erzählen. Geschichten, die davon erzählen, was uns wirklich bewegt. Denn sie können uns selbst und anderen helfen und sie können die Welt tatsächlich verändern. Weil sie bei jedem einzelnen von uns ansetzen. Bei unserer Art zu denken.

Der Stein der Weisen

Island. Ich war einmal auf einer winzigen Insel, die in einem zauberhaften Fjord vor der Nordküste Islands liegt und in vielerlei Hinsicht besonders ist. Es gibt dort keine Ratten, keine Marder, keine Füchse, weil das Eiland einst eine Quarantänestation war und diese Tiere von der Insel verbannt wurden. Seither sind die Schneehühner dort die heimlichen Herrscher. Von überall her tönt ihr Rülpsen. Denn so klingt das Geräusch, das sie von sich geben.

Auch die einzige Inselkatze, die kurz zuvor verstorben war, hatte den Schneehühnern nie etwas getan, denn sie war stets angeleint gewesen. Auch an jenem Morgen, als ausgerechnet der Inselpfarrer sie ins Jenseits beförderte. Ihre Leine reichte nur ein kleines Stück bis auf die Hauptstraße und die Katze, die schon viele Jahre auf diesem sonst seelenruhigen Eiland lebte, konnte nicht ahnen, dass der Pfarrer an jenem Morgen verschlafen hatte und die Hauptstraße hinunterpeste, um noch die Fähre zum Festland zu bekommen…

Sonst passierte auf dieser Insel nicht viel. Es war dort so friedlich, dass der Miesmuschelzüchter meinte, alles, was man tun müsse, um Kinder gut aufwachsen zu lassen, sei: Sie rauszulassen, wenn sie drei Jahre alt sind und sie wieder rein zu holen, wenn sie 18 sind.

Auf der Insel lebte außerdem ein Mann namens Alli, der sieben Berufe hatte, mindestens. Er war: Traktorfahrer, Touristenführer, Clown, Kosmetikhersteller, Schauspieler, Theaterintendant und Schriftsteller. Er führte mich über die Insel, erzählte mir allerlei Geschichten und so manche seiner Theorien. »Rauchen«, sagte er zum Beispiel schmunzelnd, »ist gar nicht gesundheitsschädlich. Solange man zu jeder Zigarette einen Espresso trinkt!«

Eines Tages brachte Alli mich zu einer älteren Frau, die mit ihrem Mann in einem Haus nah am Meeresrand lebte. Sie hatte hellblaue, zartwässrige Augen, in denen sich Myriaden von Erinnerungen abzuspielen schienen. Als ich sie sah, dachte ich an Astrid Lindgren.

Wir tranken Kaffee und aßen Kekse und irgendwann erzählte sie von den Kindern, die in diesem Haus gelebt hatten. Vor unzähligen Jahren. Manchmal kamen sie noch vorbei, dann saßen sie oben an der Treppe, die von der Küche aus in den ersten Stock führte und ließen ihre Beine zwischen dem Geländer hindurch baumeln. Sie lächelte. Dann wurden ihre Augen traurig.

Manchmal sehe sie auch den Mann und seinen Sohn im Ruderboot, die hier auf dem Meer vor vielen Jahren an einem stürmischen Tag ertrunken waren. Sie habe eine Art siebten Sinn. Auch Kinder hätten ihn, weil sie noch offener seien für all das, was da sonst noch so sei in dieser Welt. Die Frau schien ihre Gabe zu mögen, auch wenn sie ihr hin und wieder Tränen in die Augen trieb. Es war, als wären die Geister der Vergangenheit für sie Mitmenschen wie alle anderen auch.

Nur manchmal, sagte sie, sei es etwas peinlich. Vor allem, wenn sie in Reykjavík sei. Einmal hatte sie sich auf der Straße stundenlang mit einer Frau unterhalten. Nur, um später von ihrem Mann zu hören, dass er niemanden gesehen habe. Die Frau guckte beschämt. Sie hatte nicht gemerkt, dass es ein Geist gewesen war.

Bevor ich die Insel verließ, schenkte mir Alli einen Stein. Einen Bergkristall. Er sagte, er würde mir beim Schreiben helfen. Heute liegt dieser Stein auf meinem Schreibtisch und erinnert mich daran, dass wir niemals wissen können, was in den Köpfen der Menschen um uns herum vor sich geht, wenn wir einander nicht voller Neuiger fragen.

Warten

Vulcano. Einmal, es ist schon ein paar Jahre her, saß ich auf einer Fähre, die mich von Milazzo auf Sizilien zur Insel Vulcano brachte. Mir gegenüber saß eine Frau, mit aufällig glücklichem Lächeln. Sie musterte mich, aber sagte nichts. Noch nicht.

Sie war nicht allein unterwegs, sondern mit ihrem Mann und, wie ich später erfuhr, ihrer Stieftochter. Sie hieß Anna und kam aus Catania. Die drei machten einen Ausflug.

Es war Sommer und auf der kleinen vulkanischen Insel vor der Nordküste Siziliens war es fast unerträglich heiß. Die Strände glühten. Dennoch lief ich über die Insel und erkundete sie. Als ich wieder zum Schiff kam, das mich zurück nach Milazzo bringen sollte, hatte es Verspätung. Wir bekamen Gutscheine für ein Essen in einer nahegelegenen Trattoria. Wieder sah ich die Frau, wieder beobachtete sie mich.

Dieses Mal sprach sie mich an. Ob ich allein unterwegs sei? Ich könnte gern mit ihnen essen. Das tat ich. Und so erzählten wir uns aus unseren Leben. Ich sagte ihnen, dass ich diesen Sommer in einer Pizzeria auf Sizilien arbeiten würde, als Kellnerin, um die Sprache zu lernen. Ein paar Tage später kam Anna mit ihrem Mann und dessen Tochter bei mir in der Pizzeria vorbei und sie luden mich nach Catania ein. So besuchte ich sie kurz bevor ich Sizilien verließ.

Und da endlich rückte Anna mit der Sprache heraus. Sie habe mich auf der Fähre gesehen und seitdem den Wunsch gehabt, mir von ihrer großen Liebe zu erzählen. Es war ihr Mann, der neben ihr stand. Er war ihre Jugendliebe gewesen, aber es war nicht gut gegangen, damals. Irgendwann hatten sie sich getrennt. Und wie das Leben so spielt, hatte er eine andere Frau geheiratet und sie war allein geblieben. Aber irgendwann trafen sie sich wieder.

Dieses Mal kämpfte er um sie. Erst zeigte sie ihm die kalte Schulter, ist ja klar, sagte sie. Aber dann gab Anna nach. Sie hatte ihn über all die Jahre nie vergessen. Heute waren sie ein Paar und wie glücklich sie waren, sah man an ihrem Strahlen.

Das, sagte Anna, habe sie mir erzählen wollen, von Anfang an als sie mich auf der Fähre sah. Irgendwie war es ihr wichtig erschienen.

Ich war gerührt. Und ich dachte – warum machen wir das nicht viel öfter? Einander all die schönen Geschichten erzählen, von den Dingen, die am Ende gelingen?

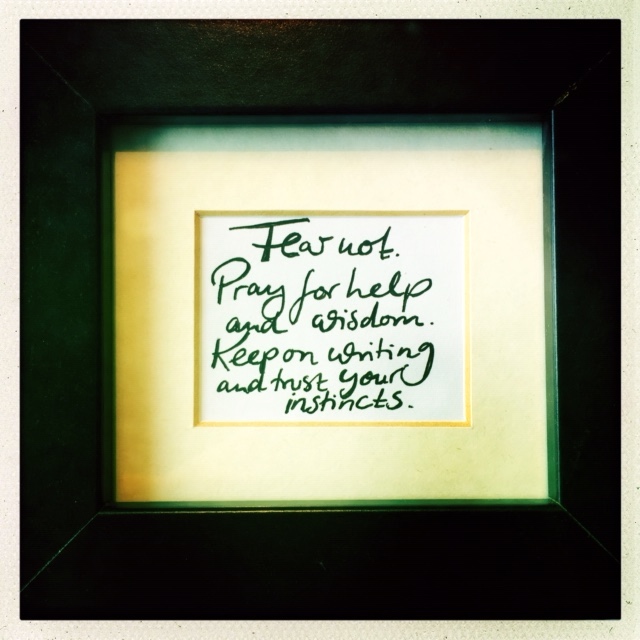

Zauberformel

Fear not. Zu Schreiben ist nicht immer leicht. In Wahrheit ist es manchmal schwer, die richtigen Worte zu finden für das, was man denkt oder fühlt oder ausdrücken möchte. Dies ist die Zauberformel, die mir ein guter Freund aus Island mit auf den Weg gab. Sie wirkt.